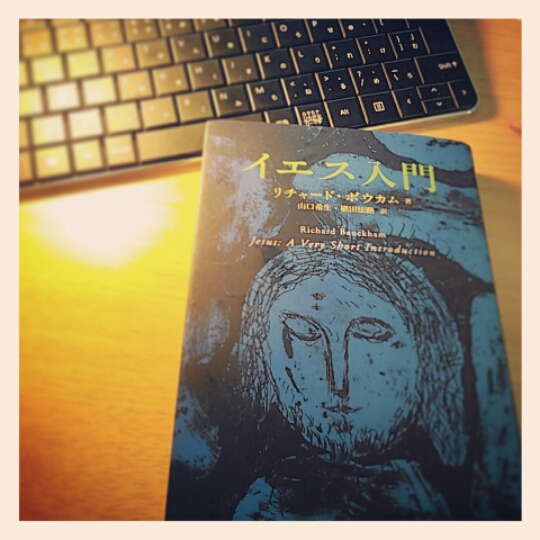

僕がイエス伝巡りをしていることを知った友人が貸してくれました。

第一印象としては、ちょっと冗長だけれどもしかし胸を打つ信仰の言葉がたくさん出てきたなぁと感じた。借り物なので傍線を引かなかったけれども、矢内原節は嫌いじゃ無いなぁ。

イエス伝としては(私にとっては)かなり保守的で、良い意味で安心して読めるものだと思う。矢内原さんは学者ではあるけれども神学者でも聖書学者でもなく、あくまで「平信徒」の視点で書いておられるからだろう。奇をてらうようなところは泣く、だからといって偏狭さも感じない。基本的に聖書の記述に信を置きズドン、ズドンと直球を投げてくる。我々日本人クリスチャンの先輩にこういう方がいた、こういうものを書いたということは励ましだと思う。

そして、ここまでイエス伝を色々読んできて、総体として迫ってくるものがある。一つは聖書の命、ということ。様々な人が様々な研究や哲学・神学を駆使しながら聖書からイエスを捉えようとしている。聖書の記述をどの程度歴史的事実として受け止めるかにはかなり人により幅があることは確か。四福音書やその他の文献資料、様式批評(?)などを通して「聖書のこの部分は歴史的事実、そっちの部分は著者の追記」などと事実を追っていくやり方もあるし、あっていいと思う。ただ、私はなんとなくそういうやり方って人間の体をメスで開いてみて「はい、心臓が動いてるから生きているんですね、脳が働いてるから生きているんですね」と示すようなやり方だなぁとおもう。「どのように人間の体が機能しているか」は示せるけれども「いのち」それ自体に関しては説明できない。同じようにどれほど聖書を切り刻んでも信仰は説明できないのだなぁと感じるようになった。これは私のイエス伝巡りの中で結構大きな成果だと感じる。聖書の読み方の許容範囲が広がったような感じがする。そして改めて聖書の不思議さとイエスという人の存在の不思議さを感じる。

いくつか矢内原さんのイエス伝から抜書。

イエスは御自身の罪のために死なれたのでは決してない。我我の罪のために死なれたのです。これはイエスの死によって、我々が罪の咎めなしとせられんためである。そう信ずる以外には救いの道がないほど、我々の罪は深いのです。イエスの十字架によって、始めて我らは「罪」の如何に恐ろしいものであるかを知りました。p354 (強調はブログ主)

(解説より)信仰告白の文献は、出来事の内面的意義の記述である。内面的意義の記述であるがゆえに、その事実は歴史的事実または客観的事実と必ずしも一致しない。……この点が矢内原の信仰指導と関係してくる。……矢内原は、聖書には、今日の常識と相容れないことがたくさん書いてあるからひっかかるところが多いが、ひっかかるところは、そこは、そっとしておき、聖書をどんどん読んで、心に透るところをしっかり刻みつけて行け、素読百回であると教えた。それは矢内原が信仰に入った体験からきているように思う。矢内原は、年若いころから、人生の苦難をなめてきた。その一つ一つの峠を越えるにあたって聖書は次第に奥義の扉を彼の前に開き、かつてひっかかった聖書の箇所は、次第に彼の心を苦しめなくなった。……聖書は信仰の書として読むべきであるとは彼の教えてやまないところであった。……聖書を信仰告白文献として読むこと、解釈することより、信仰告白が内面的事実をあたかも歴史的事実または客観的事実であるかのごとく記述することをそのままにしておき、それ自体が持つ力を彼の受けた信仰経験を持って一層強く働かせることに力を注いだ。p375-6

大正二年十月父を失った(矢内原は)内村鑑三を訪問してキリストを知らずして死んだものの来世の運命について質問した。内村は、意外にも「僕にも解らんよ。……併しこのために君自身の信仰を止めてはいけない。かかる問題は長い信仰生涯を続けていくあいだに自然にわかっていくものだ」と答えた。この答えは直接には彼を失望させたが、信仰のことは長くかかって学ばねばならぬことを深く教えた。彼の長くかかって理解する態度の基本はここから出発したかのようである。p382